免疫组化(IHC)染色失败可能由抗体、操作流程、样本处理等多环节问题导致。本文以系统性思维为导向,分步骤解析常见问题及解决方案,帮助实验人员快速定位并优化实验条件。

一、抗体相关问题排查

1. 抗体失效或失活

- 表现:阳性对照无信号,待检样本无染色。

- 原因:抗体储存不当(反复冻融、高温暴露)、超过有效期、标记物降解(如荧光基团淬灭)。

- 解决:

- 验证抗体活性:设置阳性对照(已知表达样本),更换新批次抗体或分装保存(-80℃避光)。

- 检查抗体说明书:确认抗体适用样本类型(如石蜡/冰冻组织)及推荐稀释比例。

2. 抗体与样本不匹配

- 表现:非特异性结合或无信号。

- 原因:一抗与组织种属来源相同(如鼠抗鼠组织需封闭Fc段),二抗与一抗种属不匹配。

- 解决:

- 使用同型对照(如IgG)排除非特异性结合。

- 核对抗体说明书中的种属兼容性,必要时更换抗体。

3. 抗体浓度与孵育条件不当

- 表现:弱信号或背景过高。

- 优化方案:

- 进行梯度稀释(如1:50~1:1000),4℃孵育过夜以提高特异性结合。

- 对核蛋白抗原增加通透步骤(如0.5% Triton X-100)。

二、实验操作关键环节控制

1. 抗原修复不充分

- 表现:染色弱或无信号。

- 原因:修复液pH错误(如柠檬酸pH6.0)、高压/微波时间不足。

- 解决:

- 优先选择高压修复(121℃, 2~3分钟),确保抗原表位充分暴露。

- 酶修复(蛋白酶K)适用于致密组织或抗原被交联剂封闭的情况。

2. 封闭不全或过度

- 表现:高背景或假阴性。

- 优化措施:

- 使用3% H₂O₂阻断内源性过氧化物酶(室温10分钟)。

- 封闭液含与二抗同源血清(如兔二抗需10%兔血清),封闭时间延长至30分钟~1小时。

3. 洗涤不充分

- 表现:残留抗体导致背景升高。

- 改进:

- 每步洗涤3次,每次5分钟,含0.1% Tween-20增强去污效果。

- 避免切片干燥,保持湿润环境。

三、样本处理与切片质量控制

1. 固定不当

- 表现:抗原丢失或结构破坏。

- 原因:固定时间过长(>48小时)或固定剂选择错误(如醇类固定破坏表位)。

- 解决:

- 推荐10%中性缓冲福尔马林固定6~24小时。

- 脱钙组织改用EDTA缓冲液(避免强酸破坏抗原)。

2. 切片质量问题

- 表现:脱片、边缘效应或染色不均。

- 优化方法:

- 切片厚度控制在3~4μm,脱蜡时二甲苯浸泡≥30分钟。

- 使用多聚赖氨酸处理载玻片,防止脱片。

四、显色与终止问题

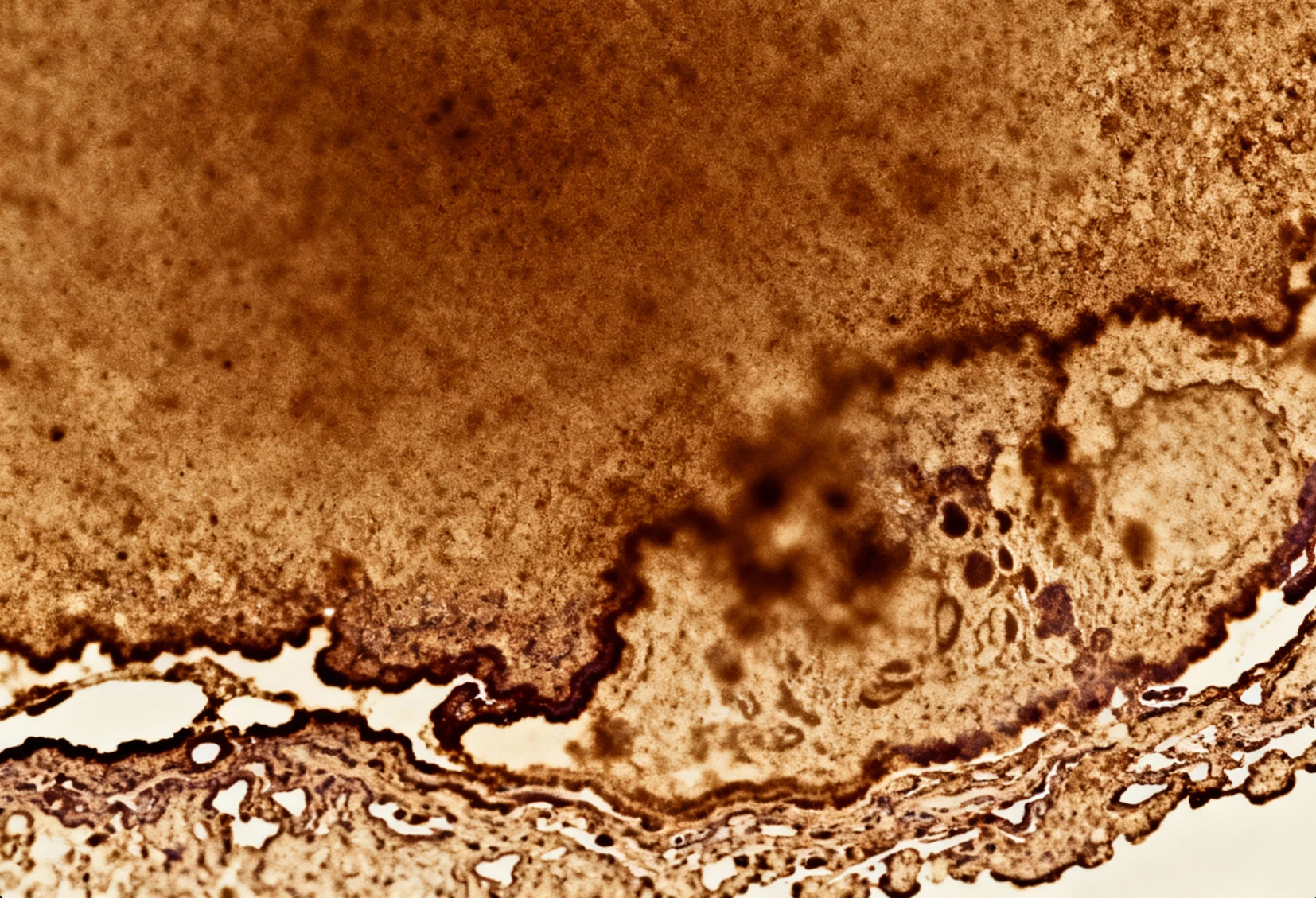

1. DAB显色异常

- 表现:显色过深、弥散或未显色。

- 控制要点:

- 显色时间控制在1~5分钟,显微镜下实时监控。

- 显色后立即流水冲洗,或使用终止液(如2%乙酸)。

2. 信号放大过度

- 表现:背景过深或信号失真。

- 调整方案:

- 降低二抗浓度(如1:500)或缩短孵育时间。

- 避免使用高灵敏度检测系统(如荧光法)时过度放大信号。

五、系统性排查流程

1. 基础验证:确认阳性对照正常,排除试剂失效。

2. 抗体验证:检查种属匹配性、浓度梯度、穿透性(如核抗原需增加通透步骤)。

3. 操作复盘:抗原修复、封闭、洗涤步骤是否规范。

4. 样本分析:固定时间、切片质量、组织类型(如冰冻/石蜡)。

5. 显色监控:DAB显色时间与终止条件。

六、常见问题速查与应对策略

- 无染色:优先检查抗原修复(高压条件)、一抗活性(更换批次)、固定时间(缩短至24小时)。

- 高背景:延长封闭时间(1小时)、增加洗涤次数(5次/步骤)、使用单克隆抗体。

- 定位错误:调整抗原修复强度(缩短高压时间)、优化抗体穿透性(添加Triton X-100)。

- 边缘效应:确保切片水平放置、滤纸吸干边缘液体、使用湿盒孵育。

七、总结

IHC染色失败需从抗体、操作、样本三方面系统排查。建议优先验证阳性对照,逐步调整关键参数(如抗原修复、抗体浓度),并结合文献优化实验条件。若问题持续,可尝试更换抗体或咨询专业技术人员。

关键词:免疫组化染色失败、IHC染色失败原因、假阴性染色、背景过深、非特异性染色、染色弱阳性、阳性对照无结果、切片干片、边缘效应、抗原修复不当、抗体浓度过高、抗体孵育时间过长、内源性酶干扰、封闭不充分、洗涤不全、DAB显色异常、组织固定不良、脱片问题、一抗失效、二抗不匹配、复染过深、阳性信号弥散、阴性对照阳性、刀痕皱折影响、坏死组织干扰、Fc受体交叉反应、生物素内源性干扰、试剂变质失效、染色步骤遗漏